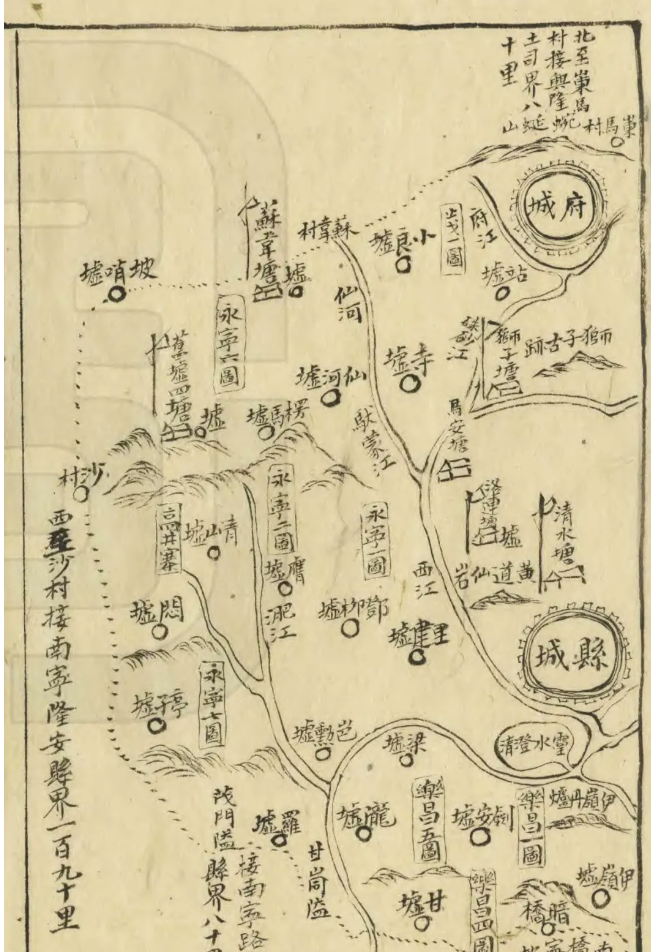

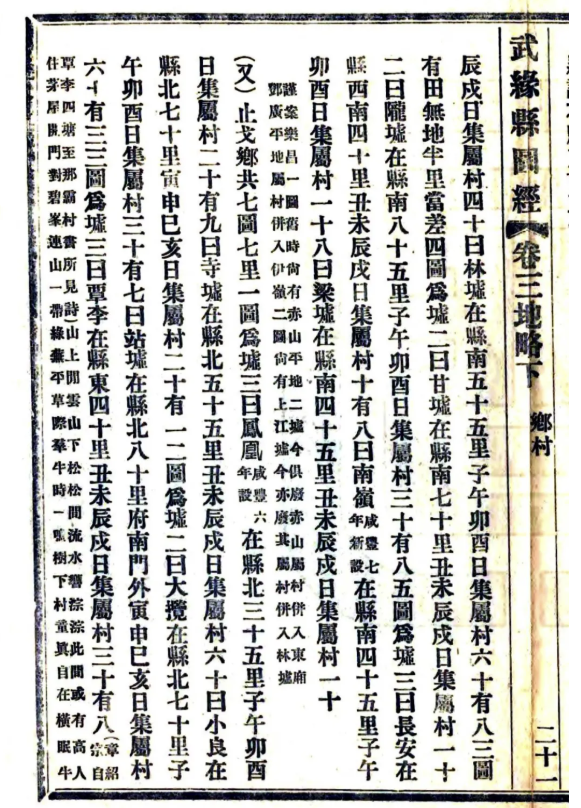

圩 集

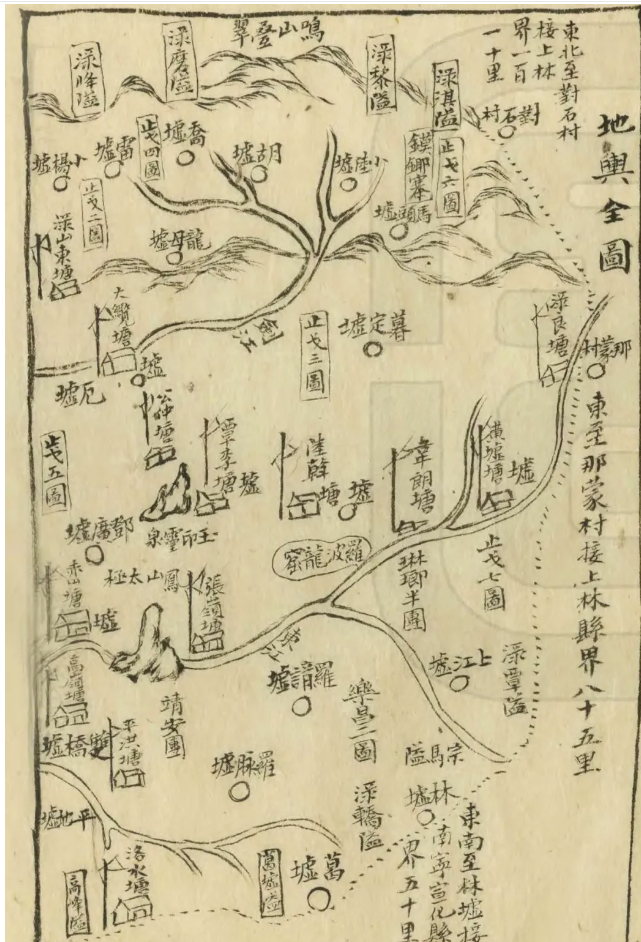

据旧志载,清代武缘县(民国元年,即1912年,县人陆荣廷任广西都督,意“以武而鸣于天下”,始改为“武鸣县”)有圩集45个,其中除县城每日都为圩日外,余为每三日一圩,圩期交叉。圩日以地支记:在子、卯,午、酉日的有:林圩、陇圩、南岭、凤凰、大揽、那羊、新杨、黄圩、桥圩、小陆、暮定、邓柳、英圩、闷圩、片圩、岜勋、双桥、四塘、旧圩;在丑、辰、未、戍日的有:邓广、葛圩、甘圩、长安、梁新、寺圩、覃李、雷圩、龙母、马头、仙湖、楞马、苏韦、亭子、黎圩;在寅、巳、申、亥日的有:罗谙、伊岭、小良、站圩、陆斡(今旧陆斡村)、和圩、坛均、里建、锣圩、青山、坡造。

民国年间,民间圩集收取规费在使用上出现纠纷,新创立了一些圩集,原有的部份圩冷落渐废。如民国初年,原龙母圩收取规费为今两江乡北部各团所用,而龙母圩多绅独占。其余各团无利,遂组织建立两江圩,仍与龙母的丑、辰、未、戍圩日相同,原龙母圩遂名存实亡。

又如原五塘团陆斡圩(今旧陆斡村),收取牛规原供县东部十一个团合办的琴泉义学所用,因五搪团毁约独吞,民国17年(1928年),另10不团协商买地,另建新陆斡圩(又称吉桥圩,今惯祢陆斡圩,为陆斡镇人民政府所在地),圩日为寅、巳、申、亥日,与旧陆斡圩同日。不久旧陆斡圩遂废。与陆斡圩距离较近的覃李圩亦废。

两江、新陆斡圩的建立,都分别造成较为严重的民冋纠纷,以至械斗,由当时县政府、广西省民政厅派员调停。另外,随着道路交通的发展,一些农村小圩场:如风阳圩、轭圩又新立,部份山区小圩集如新杨、凤凰圩等相继荒废。

至民国34年(1945年),据广西省有关部门统计,武鸣县有圩集46个。随着行政区域的变更,是时圩集属今武鸣县境域内的有37个:县城、邓广、凤阳、林圩、罗谙、葛阳(旧葛圩)、腾翔、伊岭、甘圩、双桥、宁武、长安、梁新、里建、锣圩、岜勋、英圩、灵马(旧楞马)、黎圩、邓柳、仙湖、府城(亦称站圩)、寺圩、那羊、苞桥、轭圩、大榄、陆斡、雷圩、两江、龙母、才海、和圩、小陆、马头、暮定、天马(即黄圩);是时属武鸣及邕宁两县辖,后改为邕宁县辖的陇圩;属今隆安县的有小良亦子、杨圩、敏圩;属于今平果县的有二塘、四塘圩;属于今马山县的有片圩、杨圩(注:是时杨圩有二)。民国37年(1948年),罗波圩建立,原旧陆斡圩前人部份移住罗波,为与陆斡圩竞争,圩日亦为寅、巳、申、亥日,附近的暮定圩遂废。随着交通便利,城乡届民赶集多往较大圩场,龙母、才海、和圩、风阳、黎圩等亦相继废之。

▲清末清初期间纂修《武缘县图经》记述的圩(墟)集

解放初期,32个圩集基本稳定。但是,1958年以后,建立剑江圩(因其地为清代往宾州的途中的二塘地,又称二塘圩),大榄、轭圩遂渐废。此后,由于受到“左”的错误的影响,把集市贸易当作“资本主义尾巴”米加以限制,不断更改圩日。1959年:将各县各圩集圩期改为五日,即公历每月逢五、十为圩日,大月及二月底为最后一天。1961年,改为三日一圩,但圩期同日。1974年4月起改为七日一圩,全县各圩集日统一为星期日。1975年7月,又改为十日一圩,统一为公历每月逢十日,月底为最后一日。1976年又改为统一星期日。1977年又复改为统一星期五,月底为最后一日。

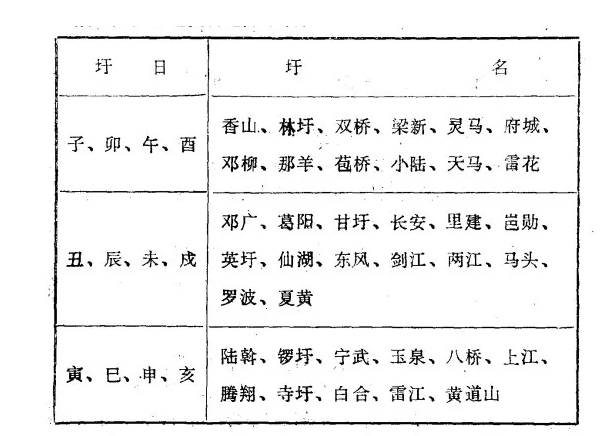

中共十一届三中全会以后,实行改革开放,为活跃农村市场经济,1979年底始恢复传统交叉每三日一圩集。至1992年,全县1有圩集及集市农贸市场40个:县城设和平街,南门。渡头等三个市场3城厢乡有邓广、香山、夏黄、六联(黄道山)四个圩集;太平乡有林圩、葛阳圩(葛圩)、八桥三个圩集;上江乡有上江圩;甘圩乡有甘圩,双桥乡有双桥、腾翔、伊岭圩;宁武乡有宁武、长安、梁新三个圩,里建华侨农场有里建、雷花圩;锣圩镇有锣圩、英圩、岜勋圩;灵马乡有灵马圩;仙湖乡有仙湖、邓柳;白合华侨农场及东风农场分别为白合、东风;府城乡有府城、寺圩;陆斡镇有陆斡、苞桥、那羊、剑汇,两江乡有两江、雷江,马头乡有马头、小陆,罗波乡有罗波、天马圩。现除八桥、苞桥、那羊无圩亭外,各圩亭大多将原砖瓦木结构圩亭改建为钢筋水泥平顶结构,主要街道铺了水泥路面。全县圩集市场.总面积为195111平方米,圩亭建筑占52877平方米,除蔬菜等鲜活农副产品外,其余均在圩亭购销。除正规圩场外,交通要道、较大的自然村屯形成的小市场及流动摊点经商,全县已无法统计。上述圩集,除县城每日集市外,36个圩场每三日为一圩集,日期交叉,以地支日记如下表:

据清代《古今图书集成》等书及旧志载,今武鸣县境内,“村落多倚市”,但民俗却是“男惟力本,女知纺织,秀民游于庠序,百姓不事商贾”,因而清末以前,商业极端落后,圩集上市多为农副产品,如谷物、猪肉、牲畜、薯芋类等及日用小农具、土布、蓝靛等等,为典型封闭式的农业自然经济。从县城街道名称,便可说明问题。清末以前,跑马场占县城一大半,县城主要街道为南街、小东街,仅能行驶马车,供官员往来;集市街道为米行街、马草街;余为挑水巷等等。

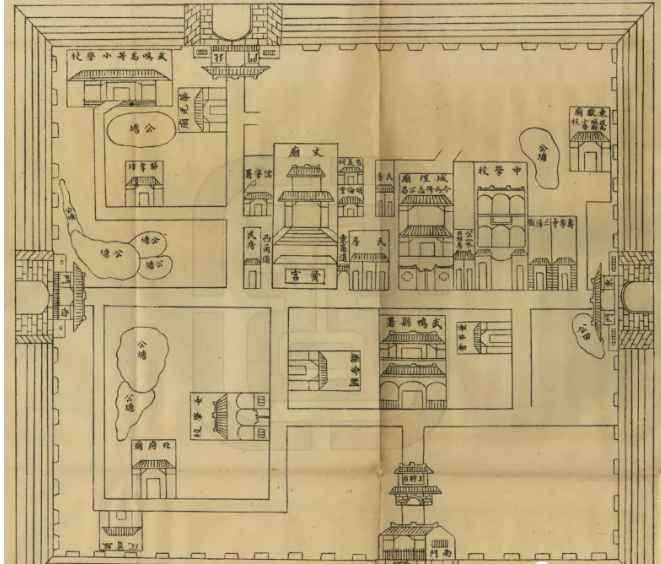

▲民国期间纂修《武鸣县志》绘制武鸣县城内图

又以府城圩(明清为思恩府治所在地,故名)为例,思恩府其辖区为武缘、上林、迁江(今来宾县迁江镇)三县,宾州(今宾阳县).及古零、白山定罗、兴隆、那马、下旺、旧城、安定、都阳(今分别属马山、平果、都安三县)等九个土司,幅员广阔,如此府城,却无商铺、酒店,仅于每年农历霜降之日,各土司、土县、土州的土官率土兵入城操演,村民赶圩凑热闹,校场周围“商贾辐凑”,是日散后,便“终岁荒凉”。

民国初年,陆荣廷调集工兵开筑邕武公路,是为广西通汽车最早的公路,与南宁市交通较为便利。同时,陆荣廷又将跑马场辟建为紫来街(今和平街),其部下如任过广西省长的李静诚、桂林镇守使李祥禄,独立旅长陆福祥等宰先占地建房。新街道建成,私人商铺始兴。随着公路交通的改善,各圩集始有商铺。至民国22年(1933年),全县私人商铺仅有74家,资本总额为国币6515元。

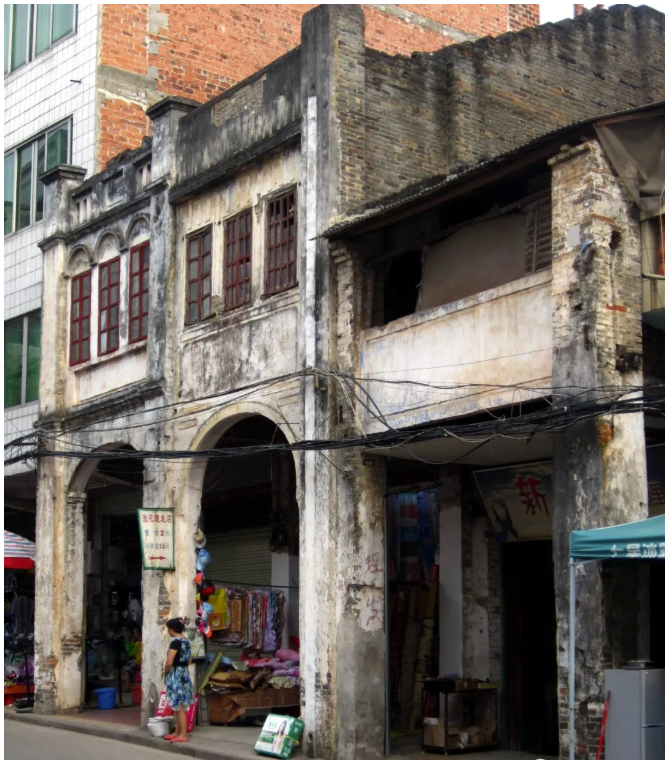

民国25年(1936年),陈良佐任县长期间,召集县城绅士协议,改造米行街。街道两侧民房各后缩1丈,建牌楼式有骑楼的门面,并将街名改为中山街(今解放街),东段扩建为民族街(今解放街东段)。虽然缺乏统-一的严格规划,街道坡度起伏,又拐弯成S型,但街道铺上了以河卵石为主的三合土,仍可称为全县第一条比较象样的商业街。至民国32年(1943年)12月,据广西省建设厅第二科统计,武鸣全县商铺也仅增至164家,资本总额为国币48万余元。其中,县城不足100家,始有永华烟商及广兴布匹、棉纱、商铺稍具规模。

▲武鸣城区老屋 /2013年摄

日军侵华,武鸣县城多次被日军飞机狂轰滥炸,初具规模的中山街、紫来街到处是断垣残壁,残迹今仍随处可见,商业萧条。永华烟商等商家倒闭。

民围34年(1945年),日军败退,朗铺始复兴。至民国35年,全县商铺为296家,.资本总额为国币198738000元。是年10月5日,《南宁商报》刊登《武鸣商业纪游》文内载,县城商号为130余家,多集中在全城建筑较为讲究的民生街(即紫来街,今和平街)、中山街。“以车缝业为最多,次为洋杂、苏杭,营业规模很小。书铺(实即书摊)五间,书籍勉可供应全城所需。印刷业全城亦仅有三家,均属石印,他们承接的工作,全赖县城各机关付印长册,无力承印杂志及书籍报章”,“全城住商资本额高者为五十万元,且为数仅五家。以下二十万、十五万、三五万者不等”,“其他有理发业五十余家,旅舍业十余家,酿酒业计余家等专门商业。已包括小手工业及其服务行业。但一般商户门庭多数冷落,有些在营业规模上来看,亦只具躯亮而巳。”是时,资术额五十万元以上的住商为:鸿昌隆(初主营油盐酱醋,永华商号倒闭后,主营烟叶、烟丝,析出周子兴商铺经营食杂)、广兴、瑞兴、万安(经营布匹四、棉纱即“洋纱”)、福生堂(经营中西医药)。资本额五十万元以下的主要商铺为:颜同聚,经营汕盐酱雷、炮竹、月饼;万昌号,主营酿酒:柏林、两我斋两个照相馆;五个饭粉店,铺号为黄源记、唯天、牛骨、三克荣、游家;万全、锦华两个书店;宝京药店及同生药房;黎同利酱园;许记陶瓷、炊具店;周同兴裁缝店;福兴布匹、棉纱店;大顺、大利打铁铺;文江戏园;双飞、马有兴修理店;还有张成兴等三家棺材铺。其余为无商号的石印、理发、小客栈。抗日战争以后,乡、镇较大圩场的商家,多经营烟叶、烟丝贩运。其中,以双桥圩的万利烟商、陆斡圩荣记及潜记烟商、罗波的立山烟商、锣圩的兆烈烟商等比较出名。

▲武鸣解放街,还可见到几处民国时建筑的骑楼 /编者 摄

解放初期国营商业、供销社始兴。剿除匪患以后,社会稳定,私营商业复兴。1952年,商店、小商贩发展到1941家,营业额达23万元(折新人民币计,下同)。私营商业主要经营百货、日杂、饮食和服务行业。烟叶由国营商业实行专卖。1953年,贯彻执行过渡时期总路线,粮油、棉布逐步实行统购统销。同时,农村开始批判“资本主义自发势力”,有田地的农户经商的,逐.步转业为农。至1954年底,私营商业以小商贩为主及经营粉摊、理发等有595户,年营业额12万元。1955年有所回升,私营商业有1190家,从业1923人,资本总额9.3万余元,其中纯商业609家,5.8万余元;饮食业347家,1.2万余元,服务业234家,2.3万元。1955年下半年,开始对私营工商业实行社会主义改造,全县999户私商,除62户72人继续私营外,分别过渡到国营、公私合营及组织成合作店组的共937户,其中纯商业户531户,604人;饮食服务262户,344人;服务业144户,167人。此后,由于1958年“大跃进”,及以后三年经济困难时期,下放非农业人口到生产队当人民公社社员,商业萎缩。至1965年,全县国营、供销社、合作商业的门市、摊点等零售机构431个,职工及从业人员1009人.其中纯商业门市摊点370个,饮食业,34个,服务业27个国营商业有75个门市,238人。此外,还有孤寡、残疾人员沿街摆卖小烟店、酸嚼摊等104人。

中共十一届三中全会以后,实行改革开放,商业始太发展。1980年,全县商业门市摊点为648个,从业2149人。其中纯商业557个,14&0人;饮食业56个。531人4.服务业35个,138.人a”当年个体经商282户,287人。1985年,营业零售门市摊点增至6653个,10908人。其中,国营124个,1675人,供销社及合作商业328个,1755大,有证个体经营6201户,共7478人。.按行业分,纯商业4617个,8071人,饮食业1099个,共1742人服务行业937个,1095人。1990年又增至10540个,:17367人。其中,国营商业224个,2512人,供销社322个,1325人,合作商组104个,489人,i有证个体商业9890户,13041人。按行业分,纯商业8189个,13842人岁饮食业1129个,1912人;服务行业1222个,下1613人。

商 贸

清末以前,全县商业贸易以农副产品及土布等上市交换为主,官营盐业。民间一些烟贩,挑运烟叶往南宁出售,年约数万斤。

民国23年(1934年),广西省统计局统计,武鸣县年出口烟叶烟丝约2000担,其中销往龙州转出东南亚约500担熟烟丝,余为销往南宁市及百色、云南、贵州,总值约国币17.5万元。是时,南宁市宣化街、自由街、布新街三家私人烟厂,以武鸣烟叶为原料进行加工。田阳黄恒栈烟商亦到武鸣采购烟叶。除烟叶为热门商品外,余皆不足道,如年运输南宁的白米约500担,花’生油约200担,黄豆约100担。进口每年以盐、火油、棉纱为大宗,盐约1300担,‘水火油约2200瓶,棉纱约三、四十包,总值为国币5.2万余元。

抗日战争胜利以后,商业有所复兴。至民国35年(1946年),烟业年输出总量剧增至30万担以上,花生油输出年总量约为70一80万斤,豆类输出100余万斤。但由于居民购买力低下,布匹、棉纱等桃制工业品及日用品销售量还很少。据县城统计,全城坐商经营,月交易总额尚不足国币1000万元。.此后,进人解放战争时期,国民党当局行将溃败,人心惶惶,市场物价暴涨,民众又逐步摒弃作为交换媒介的纸币,以物易物交易,全县商贸业又倒退到农村自然经济的境况。

解放初期,肃清匪患以后,社会稳定,商业始渐发展。1952年,除烟叶为国家专卖以外,当年国营商业及供销社的社会商品纯购进总额为42万元。全县社会商品零售总额为576万元,其中农村集市贸易成交额为15万元,占2.6%;国营及供销社占97.4%。

1960年,国营商业及供销社商品纯购进总额达到1349万元。全县社会商品零售总额1842万元,其中集市贸易成交额为45万元,占2.4%。1961年,由于商品紧缺,全县社会商品零售总额降至1301万元,其中集市贸易成交额降到37万元。随着商品货源的好转,全县社会商品零售总额逐年有所增加。1965年为2816万元,比1960年增1.09倍。其中国营及供销社为2622万元,占总额93.1%3集市贸易成交额为194万元,占6.9%。1978年增至5950万元。由于限制农村经商,集市贸易成交额仅为24万元,占3.9%。

贯彻中共十一届三中全会以后,商品贸易量增长较快,社会商品零售总额增长幅度较大。1980年,始允许个体领证经商。是年,全社会商品零售总额为7465万元,国营商业及供销社为7189万元,仍占96.3%;集市贸易成交额为276万元,占3.7%;其中有证个体经商销售仅34万元,占零售总额为0.5%。

由于个体商业的发展,社会商品零售总额剧增。1990年达28115万元,比1980年增加2.8倍,其中:国营商业及供销社16472万元,比1980年增加1.3倍,但占全社会零售总额比例下降为58、6%,集市贸易成交额达11643万元,比1980年增长41.2倍,占总额的比例上升到41冷%。集市贸易成交额中,有证个体商业零售达9945万元,占集市成交额85;4%;占总零售额35.4%;比1980年增长291.5倍。

来源:思恩府驿站 作者:黄庆勋