广西壮族是一个非常非常特别的民族,壮族有自己非常鲜明的特点,却又是一个与汉民族融合最多的一个民族。壮族的身份意识很弱,与庞大的壮族人口形成鲜明对比,眼看着真正的壮民族的特点逐渐消失,剩下得只有每年形式主义的活动,这是很让人痛惜的。

一、壮族的起源

今壮族聚居的右江河谷地带,已发现多处六七十万年前古人类活动留下的旧石器时代遗址,其中有不少文化遗物。五万至一万多年前的旧石器时代晚期,在桂中、桂南、桂西的广大地区,已发现人类化石13处,文化遗址、遗物分布点100多处。如桂中的“柳江人”、“麒麟山人”、“白莲洞人”、“九头山人”、“都乐人”、“甘前人”,桂北的“宝积山人”、“荔浦人”,桂南的“灵山人”,桂西的“干淹人”、“九楞山人”、“隆林人”、“定模洞人”等,都以发现地点名称来命名。这些古人类的体质特征,大体是头部颧骨较大,鼻梁稍凹,上门齿呈铲形等,属南方蒙古人种,与现代壮族人的体质特征相似,而与其他民族相距甚远,说明了他们就是现代壮族的原始祖先,壮族的先民是广西乃至整个岭南地区最早的土著,也是中国历史上民族的主体很少迁徙的民族之一。

壮族是一个和汉族交流很早的民族,可以追溯至先秦时期,通常认为壮族是古代百越族群中的西瓯、骆越等部族。或为燧人氏、伏羲氏后裔。主流学界三种说法:一是认为壮族是广西本地的土著民族,以花山壁画古迹和出土铜鼓为理论依据。一是认为壮族是由湖北等地南下的蛮夷民族。如清代学人汪森《粤西丛载》:“獞自元至元间方入省地,近日编于版图者,谓之熟獞,性略驯。其远者谓之生獞,梗化不可制……”。第三种观点则认为壮族包含土著,以及来往汉人的同化和混血的多元成分。普遍认为自秦攻百越后,汉族由此开始大规模南下,开启了广西并入中国版图的一统进程。之后经历唐、宋、明三朝的征服,壮族和汉族的人口比例才形成今日之雏形。

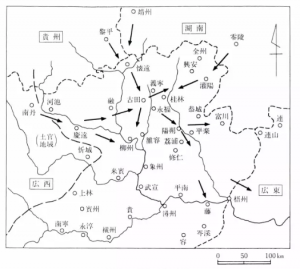

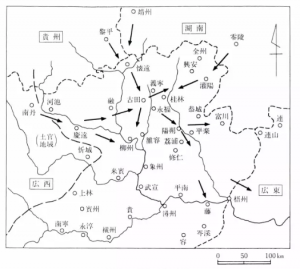

日本大阪国立民族学博物馆教授 塚田诚之 著作《壮族社会文化史研究》插图

二、壮泰走廊

“壮泰走廊”的开始形成是从秦始皇统一全国到唐初的一千年左右里,随着中原王朝对壮族地区统治的日益加强,汉人到岭南参与开发的日渐增多,汉文化的传播更加广泛,这样使得壮族东部各个部族逐渐汉化,到了唐朝末年的时候,壮族东部地区汉化进程基本定局,有着大量越族语底层词汇的粤语作为汉语的一个方言开始形成,岭南东部地区只留下了大量的壮语地名,不服汉化与不羁汉法的壮族先民退居岭南西部,与壮族西部地区的壮族直系先民融合。结合历史语言学的研究,可以推断出泰族与壮族的分化也是在这个漫长的郡县时代开始的。中原王朝势力的南下,迫使一部分壮族先民纷纷南迁,通过广西的西江流域进入了越南的红河流域,然后又受到了早已经定居于此的越南京族先民的排挤,又不得不越过红河流域向西进入中南半岛中西部地区,沿左江流域-红河流域-老挝高原-泰国中部平原等一条长线,形成了所谓的“壮泰走廊”。

在经过漫长岁月的发展之后,这些率先南迁的壮人先民(及之后由于汉族在南方开拓疆土而不断迁徙来的壮族先民)逐渐征服了当地的孟族和其他大大小小原始森林部落,在相当于中国宋朝的时候,首次建立起属于这个民族的统一政权——素可泰,其后在周边地区建立起了其他大大小小的泰族政权,形成现在的泰族和老族先民的政权。这些政权大都受到了这片土地的土著——孟人的影响,在宗教文化上也受到了孟人长久信仰的小乘佛教的洗礼,泰-老民族开始形成了全民信仰小乘佛教的局面。

在“壮泰走廊”形成并发展的漫长岁月当中,由于云贵高原北部的藏缅语族民族(彝语支民族为主)的南下,以及越南京族政权的兴起并脱离中国的中央王朝政权取得独立后不断地向其北面的壮族地区和其西面的泰族地区扩张,两者开始形成了对壮-泰族先民的钳状制约力量,壮泰民族从漫长的壮泰走廊分布变化为逐渐分离局面,也导致了现在壮族先民与现代泰族先民失去了紧密联系,终于产生了壮泰民族的最终分化。从现在民族的分布图来看,壮族分布与泰族(包括老族、傣族、掸族等)分布呈一个葫芦状,壮族的分布区和泰族的分布区为葫芦的两大瓢,而两者之间唯一的连续点就是越南西北泰族地区和云南文山州的壮族地区,可以窥视出壮泰迁徙历史的一些脉络。

在泰-老族政权的形成之后,随着人口的繁衍和农业的发展,一些泰-老族开始沿着河流往上游追寻适合耕作的土地,进入了现在缅甸的掸邦和中国云南的南部地区,开始繁衍生息起来,并一直保持着与原来的泰-老民族的紧密联系,这些泰-老人就是现代缅甸掸族和中国傣族的先民。到了近代,壮泰分化模式基本固定下来,两者的区别就是,西部是信仰小乘佛教的泰-老族,东部则是仍然保留着传统信仰和祖先崇拜的的壮族-布依族。许多外国的学者都喜欢把壮族、布依族等称呼为“不信奉小乘佛教的泰族”,就是这个原因。

19世纪末至20世纪初,英法相聚占领了中南半岛(印度支那半岛),为了蚕食中国边疆,欧洲学者相继投入研究岭南各少数民族。如英国人吴遮的《暹罗史》,美国学者博士威·克·杜德的《泰族》一类著作中,均把广西广东,云贵地区的各个壮侗语系部族统一为“泰族”。英国学者琼塞的《泰国史》里也持有相同观点,并认为泰族原居住在黄河流域遭受汉族的进击,撤退到岭南以及南亚等地。这个假说虽然过于夸张,但也肯定了壮泰同源的本质。

然而殖民者的学术观点,为二三十年代泰国政府大搞的大泛泰民族主义提供了舆论炮弹,暹罗军人总理銮披汶推行“大东亚泰族联邦”政策,遂改暹罗国名为“泰国”。呼吁中国之壮族,越南之岱族,老挝的老龙族,缅甸之掸族等趋于一统。其真正之意图乃为窃取中、越、老挝以及缅甸等地的政治版图自然不言而喻。西方、泰国甚至日本人都各怀企图,这才使得起步很晚的民国学者,如徐松石、刘介等入驻少数民族研究学这一薄弱的领域。

不可否认的是壮族和泰族确实存在远亲关系,然而因为两千多年的群居交流,壮族和汉族早已高度融合,无分彼我,相比之下,经历历史的发展泰民族和壮族的区别更甚明显。

三、壮族形成

壮族作为一个单一民族开始形成的时代是唐朝后期开始的。唐王朝对待已经汉化的岭南东部和仍坚持自己独立个性的岭南西部的态度发生了微妙的变化。在东部地区,实行划州县、置官吏、征贡赋的制度,进行直接统治;而在西部山区则设置了50多个羁縻州县,按唐初的惯例,利用原来的壮族首领为都督、刺史,“虽贡赋,版笈多不上吏部”,进行间接统治。(《新唐书》卷四三下《地理志》)西部壮族地区政治经济上相对有独立性。至于所谓的“蛮洞”地区,唐王朝根本不加管辖。因此,依然存在“无城郭,依山险,各治生业,急则屯聚”的状况。因此,壮族的东部地区和西部地区社会经济发展不平衡加剧。羁縻州县的设置,给予了壮族先民较大的自治权利,壮族作为单一民族的形成,与这个政治经济制度是有关系的。

西原州是当时壮族羁縻州当中最出名的一个。因为在唐朝中末期,壮族领袖在那里发动了几次大规模的反抗唐王朝统治的战争。公元756年,西原州黄峒(今广西左江流域)壮族领袖黄干耀、真崇郁领导属下壮族民众,联合了陆州(今广西钦州)、武阳(今广西罗城县北)、朱兰(今广西东兰)黄橙(今广西扶绥)等一百余峒人民,“合众二十万”进行对唐王朝的武装反抗。“占地数千里”,设置国家政权,号称“中越王”,下设各级官吏,声势十分浩大。唐王朝因此惶恐不安,采取“剿抚”结合的策略,一面对起义部队进行分化瓦解,一面调兵遣将横加征讨。结果,起义队伍受挫,黄干耀等牺牲。(《新唐书·西原蛮传》)大历12年(777年),西原州的壮族人又在首领潘长安的率领下,掀起更大规模的反抗斗争。武装部队占地“南距雕题交趾,西控昆明夜郎,北泊黔巫衡湘”,建号称王,威镇中原。(唐·韩云卿《大历平蛮颂》)唐贞元十年(794年),西原州黄峒壮族人民又在首领黄少卿的领导下举行大规模武装反抗,相继攻陷横、钦、浔、贵四州,围攻经略史驻地容州。黄少卿的儿子黄昌钙率领的一支起义军,先后攻陷了十三州的地方,动摇了唐王朝在岭南的统治。唐王朝为了挽救败局,在桂东地区设置容管招讨经略使,率军与起义军大战,每日交锋达6、7次之多,起义军终于不支受挫。唐元和元年(806年),起义军将领黄承庆在邕州被俘,黄少卿诈降受封为归顺州(今广西靖西县地)刺史。不久,黄少卿复与其弟黄少高举起义旗,联合黄少度、黄昌獾两支壮族起义军队伍,攻陷宾州(今广西宾阳)、峦州(今广西横县地),并据达11年之久。随后挥军南下钦、横两州,与邕管经略使韦悦激战,再陷严州(今广西来宾县地),锐不可挡。唐军主帅阳玟、裴行立相继身亡。唐王朝在损兵折将之后,又从湖南、湖北、江西等地调兵前来征讨,但因长途羁旅,人疲马乏,加之环境生疏,水土不服,伤亡极大。唐长庆三年(823年),黄少卿回师功邕州,陷左江镇,下钦州,破千金镇,占领了今广东西部和桂南的十八州。最后,唐王朝几乎倾尽国力,动用了全国的军力,采取分化瓦解、各个击破的办法来打败了壮族先民的起义军。这样一来,唐王朝国势逐渐衰落,最终在自身矛盾的激化与各地藩镇割据的相互作用下土崩瓦解,中国进入五代十国的分裂时期。中国历史上最强盛的时代——唐王朝的衰落的直接原因,可以说是壮族先民持续了一百多年的反抗斗争造成的。

在长达100多年的反抗唐朝统治的斗争里,壮族先民各个部族得以相互交流,民族实体开始真正形成,不过唐朝在崩溃之前倾尽了国力来镇压了壮族起义军,所以各个部族又被分化瓦解,唐朝灭亡后壮族各个部族又开始了统一进程,北宋前期,壮族作为一个单一民族开始踏上华南政治的历史舞台。公元960年,北宋建立,结束唐后五代十国的分据局面,为了加强统一局面,北宋王朝从政治、经济、军事等各个方面,进行强化中央集权的政策,北宋初期国库空虚,在开国的时候,就采取了“必先取巴蜀、次及广南、江南,即国用饶矣”的决策([宋]王冉《东都事略》卷二三《传论》),把吸血管插入岭南壮族地区。加上北宋王朝残酷的民族压迫,把壮族人一律蔑称为“蛮”、“峒獠”、“蛮獠”等等,动辄杀戮,“夷其种党”,所以民族矛盾严重激化。

在这样的历史背景里,长久以来各个部落都是一盘散沙的壮族内部产生了政治、经济上进行统一以抵抗北宋王朝的要求,所以在当时,壮族人掀起了一系列的武装反抗运动。这些为了追求民族利益而进行的武装起义,促进了壮族各个部族的统一性,但最终都在北宋的高压之下以失败告终。现代壮族的现状与族情,与当时的壮族各部族统一运动和失败是息息相关的。在这场民族内部各部族统一运动里,最著名的历史事件莫过于当时由侬智高领导的威镇岭南的轰轰烈烈的“南天国”运动了。

四、壮汉融合

在唐宋以前壮族仍然是落后部族社会,而在这之后,中央政权带来的羁縻州、土司制度。土司常由驻扎的军队官员担任,或者效忠中央的部族首领,从根本上巩固了汉文化领导的地位,为此包括壮族在内的少数民族都主动或被动往汉化靠拢,习用汉姓、汉服,参加科考。这类最早融合的族群被称为“熟壮”,与之相对的是野蛮的“生壮”。“熟壮”认为自己和汉人没什么区别,形成了对汉化的认同而或多或少逐步消弭了壮族的原始特征。另一方面,因为土司集团利益的倾轧,相互攻陷,土司领导之下的壮族内部甚至是分裂、互相排斥的。最具代表性的即田州岑氏(今属田东、田阳县)之间的混战。

因此壮族的身份意识是非常薄弱的,从始至终是带蛮夷的谦卑,追求汉化,或世俗化的认同,这也是为什么道教和佛教文化很轻易就占领了壮族的祭祀活动。汉文化随着中原民族的南下对壮族耕耘方式和生活方式有些很大的改进。壮族人由此深受汉文化的影响。比如借用姓氏。梁庭望《壮族风俗志》:“壮族的很多姓氏原来就是氏族的标记,隋唐以后才用近音的汉字姓来表示的。如莫姓为黄牛氏族,侬姓为森林氏族,梁姓为禾稻氏族,潘姓为游猎氏族,区姓为蛙氏族……等等”。

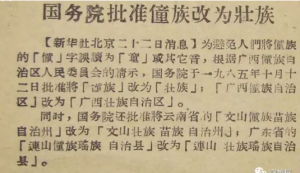

许多人常常困惑于,建国以前未有过有壮族的族称。实质是,壮族在汉文古籍中常以土族、蛮族、獠族、獞族等指称。但壮族人本身很少自称“獞”,也少有统一的称谓。为了区分身份的差异,一般把汉人唤作“客人”或“官话人”,自己则自称“土人”或“布僚”、“布僮”、“布土”……“布”是壮语里的“~人”的形容词。近代由獞族改写为“僮族”,因为国民政府继承改土归流政策后,力求实现民族平等,把少民带歧视性的“犭”字旁去掉。建国后周总理提议僮族改为“壮族”。而改名提议始于三十年代原广西大学校长,教育家马君武先生。“1932年,马君武博士到壮族聚居的武鸣县视察……他著文说:‘大家从来就看轻土民,苗、瑶、僮本是广西的土民,分明好好的人类,偏偏加上犬旁,比如獞人。我们应当还为人字旁,再加上一个强壮的壮字……’”(萧乾 唐侬麟《八桂香屑录》)。今台湾的异体字字典收录有<亻壯>这个字。

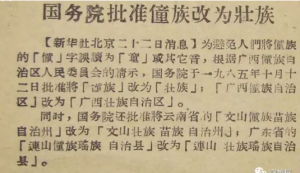

1965年10月12日,广西僮族自治区更名为广西壮族自治区

五、壮族避谣

常见的谣传,即认为建国后为了政治目的。把很大一部分汉人划成壮族。这个说话并没有实质证据、资料的支撑(就“很大一部分”这一点而言,如哪位读者有证据能证明请提供给本人)。常常有人云:某某处某某人发现家谱,自己祖上其实是某某地而来的汉族。——大可不必太怀疑家谱,在旧时代,接受汉化就是世俗化,文明化的追求,至少对土司统治者的壮族人是把这个当做身份上升的条件。同时也不排除本是汉人移民,经历多代混居,移风易俗“壮化”的,或者本身就是壮族,因为走上仕途或商贾之路而改族谱的。

在土司时代,壮族人就是承受比流官体系更恶劣的土官压迫,从事着严苛繁重的佃农农事,大多数人是不被允许参加科举考试的。所以改族谱,攀附名流是一件这个是普遍的现象。如果仔细查看家谱,会发现这些人往往自称是来自山东青州白马县的居民,因为狄青征侬智高带来很多北方兵员屯居和驻扎(狄青领兵南下广西击败了侬智高,侬氏部族便有大规模的改姓赵一事)。另外,田州岑氏攀附东汉名将岑彭,在明代已经被官员上书奏折质疑过几次。

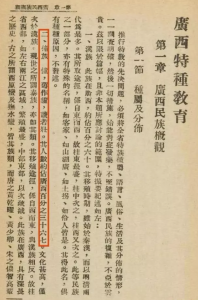

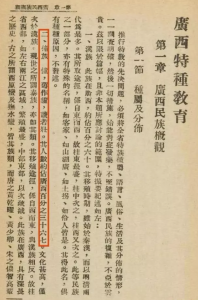

1942年期间出版《广西特种教育》,系统的介绍了广西少数民族

另外,很多人误解认为壮族是新近合并几个小部族而成。事实上这这些族称只是因为生活地点不同,习俗略微差异而被当做不同族群罢了,比如在贵州省内的布依族即壮族分支之一。清代地方志《庆远府志》提及:“狑、獠,獞之别种,其饮食、婚丧、居室、服用、燕祭、皆与獞同。”民国时期虽然 没有系统的统计出少数民族的总人数。但对壮族的研究资料却不曾缺乏。如当时广西省政府的研究资料之一,1942年期间出版《广西特种教育》一书,系统介绍广西少数民族状况,提到“〔犭农〕、獠、狼、〔犭羊〕、狼、土人……种种不同之名称”。又如刘锡蕃《岭表纪蛮》:“〔犭农〕族,獞人之系派也,其音与獞语通。省志载,郝志云‘〔犭农〕语与獞语同音而稍柔,故又名〔犭农〕獞’。吾人就事实考察,如其人呼父为薄,母为拉密,天曰闷,地曰利,你曰盟,我曰古……兄曰必,弟曰侬……其语音称谓几全类獞语,可知其人确为獠獞之别族”。